Tullio Pericoli: t e r r e

Posted on 12 settembre 2022

di Cristina Mesturini

pubblicato sulla rivista letteraria il Maradagal, numero 1

Lo studio di Tullio Pericoli si apre come un paesaggio. Tanta luce, i lunghi tavoli distesi, le librerie che si alzano al soffitto, le tele, i colori, gli arnesi di bottega, e ancora libri, fotografie: stratificazioni di un lavoro prezioso che va a coprire una carriera lunga e multiforme; dalle collaborazioni con le maggiori testate giornalistiche, alla pubblicazione di libri per importanti editori, fino alla pittura, alle mostre personali in sedi prestigiose in Italia e all’estero.

La sua ricerca è tesa verso due grandi temi: il ritratto e il paesaggio. E proprio su quest’ultimo abbiamo deciso di impostare il nostro dialogo, per il primo numero del Maradagàl: terre immaginate, eppure presenti nella memoria, vive e mutevoli, in trasformazione continua; seguendo un percorso che ci conduce dai suoi lavori figurativi su carta fino alle ultime astrazioni materiche su tela.

Resto affascinata dal suo Robinson Crusoe (Adelphi, 2007) – lo sento “suo” e non di Defoe –, che raccoglie una serie di acquarelli realizzati tra il 1982 e il 1984, in parte per le pubblicazioni editoriali e in parte per le gallerie d’arte. È evidente come tutta la sua opera viva in una dimensione anti-illustrativa: pur essendo affiancata a un testo, ogni immagine non significa nient’altro che se stessa, nella propria piena autonomia, e il riferimento letterario non è null’altro che un’ispirazione esterna, lasciata sedimentare nella memoria come un seme.

«Del leggere, ciò che mi attrae è la sollecitazione mentale. I libri più importanti per me sono quelli che ho dimenticato, perché sono quelli che mi hanno maggiormente distratto», dice Tullio, e «la distrazione è arricchimento, perché sta a significare che tale lettura ha stimolato la mia immaginazione, portandomi nuove suggestioni e trasformandosi in qualcos’altro».

Nel Robinson il concetto di terra, di mappa, è particolarmente forte, è salvezza ed è l’ignoto. Pericoli lo affronta come farebbe il naufrago stesso, con un diario di bordo che riporta meticolosamente ogni esperienza in una catalogazione fantastica, raccogliendo furie meteorologiche, classificazioni geologiche, minuziose archiviazioni di strumenti, bestiari esotici. La storia prende forma, così, non attraverso l’azione, ma tramite la conoscenza dei vari elementi, e si può comporre e scomporre a proprio piacimento, seguendo il romanzo di Defoe o, meglio, inventandone uno nuovo.

L’isola emerge in un mare di frangenti aguzzi come tagliole, piccola e viva dei suoi vulcani. Tutto è un muoversi, un agitarsi di punte, un ribollire di fumi e di spume. Il tratto a china è un intreccio fitto e delicato, il gesto è rapido e certo. L’acquerello è “terroso”, assume tonalità calde e ruvide come la carta che affiora in trasparenza. Pigmenti della stessa materia della terra, che Pericoli riporta anche nei suoi quadri, ai quali da diversi anni si dedica.

La ruvidezza dell’acquerello si trasforma quando il mezzo diventa la tela e il colore è quello denso della pittura a olio. Il tratto del pennino diventa incisione nella materia, pur conservando una rete di grafismi più o meno sottili, che talvolta assumono la forma di scritture. Pericoli dipinge il paesaggio collinare come se si appropriasse delle zolle intere, e le stendesse sul quadro. «Van Gogh diceva di arare le sue tele come i contadini aravano i campi che lui dipingeva», mi racconta.

E l’olio è materia duttile: asciuga lentamente, permette interventi in fasi successive, sovrapponendo, incidendo, graffiando gli strati spessi e pastosi. Tullio usa vari strumenti, veri e propri arnesi che sembrano usciti dall’archivio del Robinson: oltre ai pennelli ci sono spazzole in acciaio, punte, pettini, scalpelli, spatole, stecche, mirette, sgorbie, da lui modificati e adattati al suo segno. Al cambiare della materia, dalla carta alla tela del quadro, anche il gesto cambia, diventa più fisico, sensuale. Le forme perdono la loro connotazione descrittiva fino a sfiorare la composizione astratta, uscendo definitivamente dalla dimensione della rappresentazione, della stampa, della riproducibilità seriale. Ma la sua è un’astrazione fisica, concreta come le zolle: «cerco di portare l’astratto in qualcosa che è reale».

Il rapporto con la materia pittorica è un rapporto con qualcosa che vive sotto la superficie, e porta in sé la sua storia di sovrapposizioni e sedimentazioni geologiche. Colline della memoria nelle quali le nostre radici affondano in profondità.

La linea d’orizzonte è il confine tra i due mondi del sopra e del sotto, non considerarla può essere una liberazione. E allora la visione sarà una prospettiva a volo d’uccello, in cui il quadro stesso può liberarsi dai margini, lasciare spazio all’immaginario oltre i bordi della tela: ciò che vediamo è solo una porzione dell’infinito, un ritaglio, un frammento, una composizione senza un centro.

La superficie sarà segnata e incisa dal lavorio dell’uomo e degli eventi, sarà fragile e instabile, sempre sul punto di sfaldarsi. Presenterà smagliature, lacerazioni, crepe, attraverso le quali accedere al sotterraneo, a ciò che è accaduto nel tempo, nella storia geologica come nella nostra vita.

È il nostro paesaggio mentale, dove s’incontra ciò che vediamo e ciò che siamo.

Tullio Pericoli, in questo momento, sta finendo di lavorare a una grande mostra ispirata al paesaggio delle Langhe. Terre d’Alba sarà presentata il 23 settembre presso la Chiesa di San Domenico ad Alba, e comprenderà più di 80 opere, tra disegni e dipinti. Un lavoro che lo ha impegnato per due anni, durante i quali più volte si è recato sulle colline, in diversi momenti di clima e stagione, scattando una serie di fotografie per fissare le sue impressioni. È una pittura che arriva a una grande sintesi, fortemente grafica: i colori caldi e puri delle vigne sono un suggerimento, accanto al quale spesso prevalgono il bianco e il nero, segni come frammenti di scritture, ideogrammi. E la composizione prende la forma di un collage, ogni pezzo ha il proprio pattern e la propria trama, “cuciti” e lavorati con strumenti impensabili – anche ago e siringa – e in continuo movimento: un vibrare di segni e tessiture.

C’è vita, dentro.

Le opere pittoriche su carta e su tela sono tutte di Tullio Pericoli.

Il suo sito web lo trovate qui: https://www.tulliopericoli.com/

Take me (I’m yours)

Posted on 1 novembre 2017

Appunti minimi dal Pirelli HangarBicocca

di Cristina Mesturini

“Ricordo la mia prima conversazione con Christian. Era il 1985 ed ero in gita scolastica a Parigi: ho ignorato il programma della giornata e sono andato a trovare Christian Boltanski e Annette Messager a Malakoff. La prima cosa che Christian e Annette mi hanno detto, e che mi ha colpito profondamente, è che le mostre memorabili sono quelle che inventano le regole del gioco. Così abbiamo cominciato a interrogarci su questo tema: quali sono le mostre che nessuno ha mai fatto?”

Hans Ulrich Obrist

Take Me (I’m Yours) al Pirelli HangarBicocca di Milano. Un discorso, quello di Obrist, ideatore della mostra insieme a Boltanski, che riferisce a “un’arte democratica intesa come scambio, un’arte generosa”. Un dare e ricevere in cui il pubblico diventa collezionista, portando via una parte delle opere in una grande borsa di carta e lasciando a sua volta qualcosa: un oggetto, oppure un segno esperenziale, modificando l’opera e diventando parte attiva come performer.

Si riuscirà a colmare il gap di incomprensione tra arte contemporanea e grande pubblico, un pubblico che diventa, finalmente, davvero partecipativo? Questa è un’arte take-away che si mangia, si baratta, si fruga come al mercatino dell’usato. Un progetto che si evolve giorno dopo giorno attraverso l’esperienza dei visitatori, che concorrono a svuotare fisicamente lo spazio.

“In linea di principio l’esposizione non dovrebbe avere una data di fine, ma solo aspettare di essere completamente svuotata”, spiega Roberta Tenconi, curatore insieme a Obrist, Boltanski e Chiara Parisi. Ma è un epilogo che non avrà mai luogo davvero: Take Me (I’m Yours) continua la sua esistenza altrove, negli oggetti raccolti o donati, nel personale di ognuno di noi.

Nell’ultima foto, la mia meravigliosa tazza barattata alla mostra. A chi è appartenuta? Qual è la sua storia? E quella crepa sottile, perchè?

Copyright © Cristina Mesturini 2017. All rights reserved

Take Me (I’m Yours)

Pirelli HangarBicocca, Milano

1 Novembre 2017 – 14 gennaio 2018

Da un’idea di mostra concepita da Hans Ulrich Obrist e Christian Boltanski nel 1995.

A cura di Christian Boltanski, Hans Ulrich Obrist, Chiara Parisi, Roberta Tenconi.

il Maradagàl: il coraggio dei pionieri del volo

Posted on 28 ottobre 2017

di Cristina Mesturini

Una rivista letteraria, cartacea e illustrata, ora: è questa la sfida raccolta da il Maradagàl, uscita con il primo numero per Marco Saya Edizioni con la direzione di Sara Calderoni. Una sfida che anch’io sono felice di raccogliere, come direttore artistico.

“Un osservatorio sullo stato attuale dell’arte” si legge nell’editoriale, “come occasione di discussione e approfondimento del pensiero critico contemporaneo”. Lavorare a un quadrimestrale che si pone tali obiettivi è davvero stimolante, specialmente all’interno di una redazione vivace, dove il progetto è condiviso con Sara Calderoni e altri letterati e studiosi: Antonino Bondì in collegamento dalla Francia, Fabrizio Elefante, Nanni Delbecchi, Franz Krauspenhaar, Flavio Santi. E con un numero di preziosi collaboratori esterni.

Costruire l’immagine di una rivista:

relazioni e suggestioni tra visual e testo

Dopo il briefing in redazione, arrivo al concept visivo attraverso un lavoro di pensiero e di ricerca: scelte precise, per dare alla rivista una personalità unica e tradurla creativamente in immagine, con la sua fisicità. Dalla scelta del formato e della carta, alla creazione del logo, all’ideazione e realizzazione dell’illustrazione di copertina, che ha significati e obiettivi complessi. Una rispondenza al tema che ho scelto di rappresentare, per i primi numeri, attraverso un simbolo forte che incarni il mito: una creatura fantastica che proviene dal bestiario allegorico del nostro immaginario e che identificherà, per quattro mesi, la rivista stessa.

E poi gli interni: la giusta suggestione per le immagini, che vivano in una dimensione anti-illustrativa, mai didascaliche; privilegiando una selezione di autori che non siano solo illustratori o fotografi, ma che provengano anche dal mondo dell’arte, e non solo dall’Italia: abbiamo, nel primo numero, personaggi come Tullio Pericoli, Guido Scarabottolo, Antonello Silverini, Svetlana Rumak da Mosca.

Seguono quindi, nel mio workflow, l’impostazione del menabò, il progetto grafico, l’impaginazione, in un cercato equilibrio di armonie. Infine, la comunicazione.

Una pubblicazione cartacea trova le sue ragioni nel resistere al tempo e nella memoria, nella percezione viva attraverso i sensi che amplificano significati ed emozioni. È un oggetto da collezione – da affezione, direi – da conservare nella propria libreria, da sfogliare e rileggere ancora con piacere. La carta della copertina è così simile a quella per l’acquerello da creare con l’illustrazione una rispondenza esatta: la ruvidezza della materia, i giochi del colore con l’acqua, una luminosità vera, resa dai rapporti tonali e non da uno schermo retroilluminato. Quella sensualità che sarebbe impossibile rendere con il digitale.

Il Maradagàl nasce come rivista letteraria, ma si apre alle diverse arti e discipline. A mia cura anche la rubrica sulle arti visive, che tratta l’incontro con un artista, spaziando di volta in volta dall’illustrazione, alla fotografia, al graphic novel, fino alle nuove tecnologie. L’intento è porre in dialogo il mondo delle lettere e quello delle immagini, una relazione che è stata il punto cruciale del mio lavoro, fino ad oggi. Un rapporto in cui il figurativo non è subordinato al testo, ma si pone su un piano di scambio reciproco di suggestioni. Basta un cenno, un suggerimento, per creare un’immagine visiva, o una letteraria, che siano in sintonia, senza sovrapposizioni e senza mai ricorrere alla rappresentazione didascalica: immagini nelle immagini, storie nelle storie.

Altro intento è mettere in comunicazione i vari settori della cultura: in una realtà dove l’arte si sta spingendo sempre più verso la multimedialità e la contaminazione dei linguaggi, si ha in contrapposizione la tendenza a chiudersi culturalmente in compartimenti stagni. I letterati considerano le immagini come piacevoli accessori, i fotografi rivendicano la purezza del loro mezzo, gli illustratori restano chiusi nella loro misantropia, solo per fare qualche esempio: non si guarda oltre. Chiusi anche i diversi livelli di accesso: la cultura alta resta un prodotto elitario, quella pop occuperà i canali di maggiore diffusione, così come vuole il mercato. Si rende necessario forzare questi recinti, aprirsi a una comunicazione feconda, dando a un pubblico più ampio la possibilità di acquisire gli strumenti per formare il proprio pensiero critico. Insomma: che la cultura con la sua forza si imponga sulle leggi del mercato, e non il contrario.

Mi auguro sia possibile.

Copyright © Cristina Mesturini. All rights reserved

Il Maradagàl è una pubblicazione quadrimestrale di Marco Saya Edizioni

Direttore Responsabile: Sara Calderoni

Direttore Artistico: Cristina Mesturini

Comitato di Redazione: Antonino Bondì, Nanni Delbecchi, Fabrizio Elefante, Franz Krauspenhaar, Flavio Santi.

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 215 del 10/07/2017

Contatti:

Redazione (Milano): ilmaradagal.redazione@gmail.com

Editore: info@marcosayaedizioni.com

Facebook https://www.facebook.com/ilMaradagal.magazine/

Twitter https://twitter.com/MARADAGALmag

Instagram https://www.instagram.com/maradagal_mag/

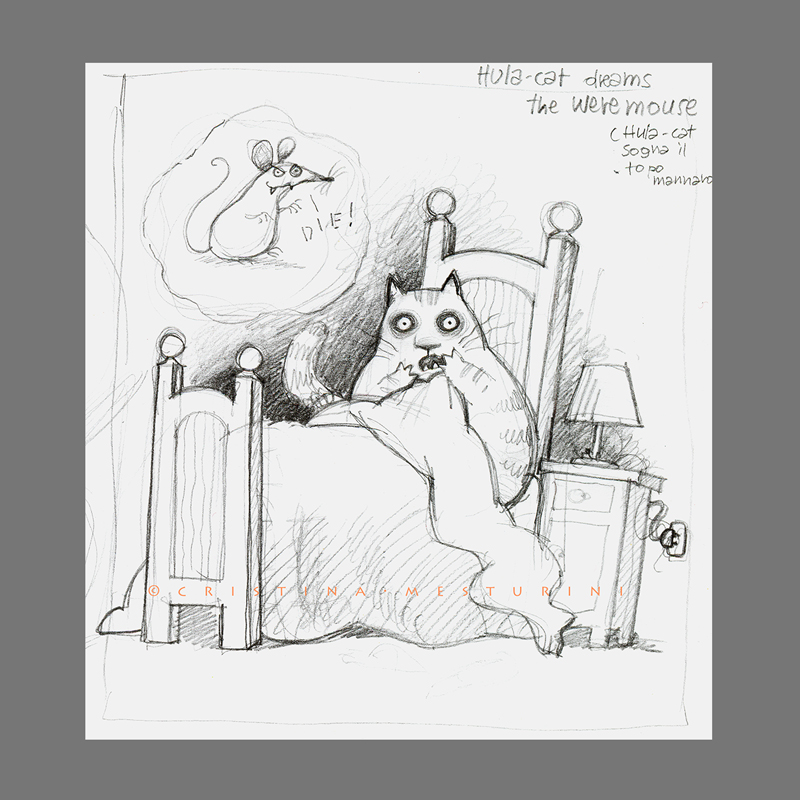

S K E T C H I N G

Posted on 7 Maggio 2017

Copyright © Cristina Mesturini. All rights reserved.

Come si arriva alla creazione? Lo schizzo è davvero improvvisazione? Rivelazioni: gli scarabocchi dell’illustratore, così come non li avete mai visti.

Lo schizzo, la bozza, la brutta copia.

La bellezza dell’imperfetto, della materia grezza, della mano veloce.

È davvero un gesto istintivo, oppure è, piuttosto, l’idea stessa, e quindi un atto intellettuale, progettuale? Lo schizzo è davvero improvvisazione? Non c’è forse dietro un lungo lavoro, sotterraneo e profondo, di ricerca, acquisizioni, riflessioni, confronti, tentativi, macerazioni, elaborazioni razionali e inconsce?

È un cercare basi solide su cui immaginare. Costruire una struttura nuova, diversa, che nasca da un guizzo della mano come dal guizzare della mente. Un guizzo sapiente.

Spesso mi capita di amare i miei schizzi veloci, preparatori, più dell’immagine finale, rifinita alla perfezione e fissata così, sulla carta.

Nell’elaborazione tecnica si perde sempre un po’ d’anima. Perché la bellezza, la parte più autentica, sta nella progetto, nella promessa, nell’attesa di una rivelazione finale che non sarà. Perché la rivelazione è tutta nell’attraversamento, in quei segni rapidi e imperfetti, ma certi, che raccontano la creazione.

All images are copyright © Cristina Mesturini. All rights reserved.

Makoto Sei Watanabe. Fiber Wave

Posted on 9 aprile 2017

di Cristina Mesturini

Ci sono momenti in cui l’arrendevolezza è una risorsa importante che determina la sopravvivenza.

Si cambia forma in risposta al vento e alla pioggia, agili, elastici e flessibili come fili d’erba, senza opporre resistenza ma saldamente radicati nel terreno. E’ così che si supera la tempesta e si torna, poi, a svettare incontro al sole.

Makoto Sei Watanabe (Yokohama, Giappone, 1952), architetto, ha sviluppato una serie di installazioni che si avvalgono della tecnologia, ma si possono definire arte ambientale. L’intento è dare vita a una struttura artificiale che si muova come gli organismi viventi si muovono, in risposta all’ambiente. Il movimento si articola secondo le varianti infinite della mutevolezza del vento, libero ma mai casuale: si intuisce l’equilibrio che sottende le leggi naturali.

Fiber Wave (1994) è un’opera composta da una fitta moltitudine di aste sottili in fibra di carbonio, alte 4,5 metri di altezza. Quando il vento soffia, le canne ondeggiano dolcemente come l’erba di un campo; e la notte emanano una luce leggera, piccoli punti blu che danzano come una nuvola di lucciole. Il loro movimento complesso è multiforme e armonico allo stesso tempo.

All’apice di ogni asta è sistemato un chip che contiene una batteria ad energia solare capace di accumulare energia durante il giorno e restituirla di notte attraverso una luce tenue, emettendo lievi suoni in base all’intensità del vento. L’istallazione è in grado di rilevarne la forza, producendo così un movimento ondeggiante e un effetto luce/suono sempre diverso: il vento è ora visibile agli occhi, percepibile alle orecchie e sulla pelle. Spazi dinamici e sensorialità differenti che si realizzano attraverso la propria specificità, grazie al solo sfruttamento dell’energia naturale.

.

photography © Stefan Emsenhuber

photography © Stefan Emsenhuber

Makoto Sei Watanabe

www.makoto-architect.com

Oggetti in meno

Posted on 2 aprile 2017

Spunti di riflessione

Michelangelo Pistoletto

Le orecchie di Jasper Jones

Minus Objects (1965-66)

.

Ugo Mulas, Jasper Johns in his studio (New York, 1964)

Ugo Mulas, Jasper Johns in his studio (New York, 1964)Anselm Kiefer. I Sette Palazzi Celesti

Posted on 26 marzo 2017

Fotografie di Cristina Mesturini

I Sette Palazzi Celesti sono un’opera di Anselm Kiefer (Donaueschingen, 1945), in allestimento permanente site-specific concepito da Lia Rumma per Pirelli Hangar Bicocca, Milano. In uno spazio di 7000 metri quadrati, si alzano sette torri – del peso di 90 tonnellate ciascuna e di altezze variabili da i 14 e i 18 metri – realizzate in cemento armato utilizzando come elementi costruttivi moduli angolari dei container per il trasporto delle merci.

L’artista ha inserito, tra i vari piani di ciascuna torre, libri e cunei in piombo che, comprimendosi sotto il peso del cemento, garantiscono una maggiore stabilità della struttura. Per Kiefer l’utilizzo di questo materiale non ha solo un valore funzionale, ma anche simbolico: il piombo, infatti, è considerato nella tradizione materia della malinconia, metallo corruttibile dal quale gli alchimisti pensavano di poter ottenere l’oro.

L’opera deve il suo nome ai Palazzi descritti nell’antico trattato ebraico Sefer Hechalot, il “Libro dei Palazzi/Santuari” risalente al IV – V secolo d.C., in cui si narra il simbolico cammino d’iniziazione spirituale di colui che vuole avvicinarsi al cospetto di Dio. Un cammino che implica il passaggio attraverso i cieli, arrivando a visitare i Sette Palazzi dei quali si potrà varcare la soglia ogni volta solo eludendo la sorveglianza degli angeli.

Sefiroth, Melancholia, Ararat, Linee di Campo Magnetico, JH&WH, Torre dei Quadri Cadenti sono i nomi delle sette torri, che riferiscono alla Bibbia, alla Cabala, alla Storia antica e alle loro simbologie, che Kiefer porta nel contemporaneo, ripensandone i significati.

I Sette Palazzi Celesti rappresentano un punto d’arrivo dell’intero lavoro dell’artista e sintetizzano i suoi temi principali proiettandoli in una dimensione fuori dal tempo: l’interpretazione dell’antica religione ebraica; la rappresentazione delle rovine dell’Occidente dopo la Seconda guerra mondiale; la proiezione in un futuro possibile in cui l’artista ci invita a guardare il nostro presente.

Insieme alle torri, cinque opere pittoriche di grandi dimensioni, prodotte tra il 2009 e il 2013 e ancora inedite, formano un’unica installazione, il cui ampliamento è stato curato da Vicente Todolì, ora resa percorribile al pubblico.

Jaipur è un immenso paesaggio notturno. Olio, emulsione, ceralacca e piombo su tela. Nella parte inferiore appare una struttura architettonica che ricorda una piramide invertita, in quella superiore un cielo stellato. Le costellazioni del cielo, collegate da linee, sono numerate utilizzando il sistema di classificazione della NASA.

La stessa numerazione che troviamo sparsa ai piedi di Melancholia, la torre delle stelle cadenti. I numeri dei corpi celesti sono riportati su piccole lastre di vetro e strisce di carta.

I simboli sono forti e opprimenti come metalli pesanti. Le costellazioni appaiono come semi nerastri, i pannelli in cemento si trasformano in colonne ioniche, i meteoriti sono i cocci dei vasi in cui, secondo la Cabala, Dio volle infondere la vita generando i popoli della terra. La creazione e la germinazione oscura, la storia, la tensione verticale, il piombo da trasformare in oro. C’è tutto qui, tutti i nomi delle stelle, e io qui voglio restare, seduta con la polvere nei capelli.

All images are copyright © Cristina Mesturini. All rights reserved.

Corto Maltese. Itinerari di Viaggio

Posted on 12 marzo 2017

di Cristina Mesturini

Intervista a Marco Steiner, fotografie di Marco D’Anna

Pubblicato sulla rivista letteraria Achab numero 6

È un progetto nuovo, quello a cui Marco Steiner e Marco D’Anna stanno lavorando insieme, e che li impegnerà, inizialmente per tre anni, attraverso piste non ancora battute, scelte in base all’improvvisazione e alla imprevedibilità degli incontri. Un progetto che comprende il lavoro in simbiosi tra scrittore e fotografo, un intrecciarsi di parole e immagini.

Marco Steiner è avvezzo a questo tipo di sinergie narrative: è stato il più stretto collaboratore di Hugo Pratt, per il quale ha compiuto le ricerche filologiche riguardanti le storie di Corto Maltese, e con il quale ha condiviso la passione per il viaggio, la letteratura d’avventura, la musica. Dopo la morte di Pratt, Steiner ha completato il suo libro Corte Sconta detta Arcana (Einaudi 1996) e, di recente, ha scritto due romanzi che vedono Corto Maltese tra i protagonisti: Il corvo di pietra e Oltremare (Sellerio).

Ma con questo nuovo lavoro il viaggio prattiano esce dalla dimensione dell’immaginario e si concretizza: si parte davvero. Corto Maltese non è mai stato un fine, piuttosto un tramite per realizzare qualcosa di diverso. Insieme a Marco D’Anna, Steiner passa dalla letteratura disegnata di Hugo Pratt a un racconto fotografico che non è semplice reportage di viaggio, non è nulla di puramente descrittivo, ma è stimolo per aprire nuovi spazi sui mondi della visione fantastica.

Corto Maltese. Itinerari di viaggio. Marco, com’è strutturato questo progetto?

Il senso è quello di creare itinerari di viaggio “alla maniera di Corto”, cioè in grande libertà. Sono nuove visioni possibili delle sue avventure. Come nelle storie di Pratt c’è una trama, una meta, un luogo geografico, un periodo storico, il “tesoro da cercare” – che nel nostro caso è un racconto –, e tutto il resto nasce per caso, sulla strada. Il progetto prevede dodici Itinerari che partano, arrivino o inventino “deviazioni” dalle storie di Corto Maltese. C’è voluto uno sponsor capace di sognare per lasciarci questa libertà totale di andare. Alessandro Seralvo di Cornér Banca a Lugano ha immaginato una serie di carte di credito con l’immagine di Corto, “Viaggiare leggeri” è il senso di tutto. Quando abbiamo definito il progetto la prima persona che mi è venuta in mente è stata Florenzo Ivaldi, l’imprenditore genovese che ha dato carta bianca a Hugo Pratt di viaggiare e raccontare le sue storie. Ci vuole un grande sogno per iniziare un vero viaggio.

Raccontaci come hai conosciuto Marco D’Anna, o meglio: cosa vi ha fatto incontrare. Quali affinità avete intuito tra voi, come avete visto la possibilità di creare qualcosa insieme?

Marco D’Anna l’ho conosciuto nel più prattiano dei modi, in Etiopia, seguendo le tracce di una storia, Gli Scorpioni del Deserto. Lui doveva documentare fotograficamente il lavoro di due giovani autori che avrebbero continuato un episodio di questa saga africana di Hugo Pratt, io seguivo il gruppo, prendevo appunti e pensavo a storie possibili. Non ci conoscevamo. Un giorno eravamo seduti vicini in un bus; dopo un po’ di silenzio, mi chiese cosa stessi scrivendo. Eravamo dalle parti del lago Assal, una distesa turchese in pieno deserto. Gli lessi alcune frasi di una storia, parlava di una carovana di sale e di un guerriero ribelle ferito che quegli sconosciuti avevano raccolto. Viaggiava con loro, lentamente guariva, e altrettanto lentamente iniziava il racconto fra quegli uomini e, senza saperlo, fra noi due. Da allora abbiamo fatto 14 viaggi in 7 anni per scrivere tutte le prefazioni alle storie di Corto Maltese in giro per il mondo. Lo scrittore e il fotografo. Qual è il vostro metodo di lavoro, come vi rapportate? Quali sono i vostri tempi, i vostri spazi?

Lo scrittore e il fotografo. Qual è il vostro metodo di lavoro, come vi rapportate? Quali sono i vostri tempi, i vostri spazi?

I tempi e gli spazi sono quelli dell’acqua, dipendono dalle situazioni. Entriamo in un ambiente, un paesaggio, il vagone di un treno e ci adeguiamo. Di fronte a una roccia, il torrente l’aggira, quando si accentua la pendenza la corrente diventa impetuosa, in pianura scorre placido o compie larghi giri senza un vero motivo. Abbiamo una modalità “rispetto” che sentiamo dentro, quando vedo Marco interessato a soggetti da fotografare mi faccio da parte, osservo a distanza. L’interazione fotografo-soggetto deve essere diretta, se ci fossi anch’io sarebbe un’intrusione, l’equilibrio non funzionerebbe. Io osservo, immagino chi potrebbe essere quella persona, cosa potrebbe raccontare. Quando la cosa procede Marco mi fa un cenno e arrivo, la roccia viene lambita senza essere aggredita e lo scorrere liquido prosegue. Viaggiando ci lasciamo spazi vuoti, giornate di silenzio. Lui esce all’alba o di notte per cercare qualcosa, altre volte lo faccio io. Siamo sempre pronti ad assorbire suggestioni, immagini, un pezzetto di storia. Senza dirlo, senza cercare razionalmente, senza precisione né regolarità. Quando si sente una nota che vibra, il gioco parte da solo.

Nella comunicazione contemporanea, la contaminazione tra visivo e scritto è sempre più intensa e presente. Nella narrazione come interagiscono tra loro i diversi linguaggi? Come giocano, tra percezione e memoria, le immagini e le parole?

Marco vorrebbe che gli raccontassi fin dall’inizio cosa sto cercando, per tarare il tema delle immagini; così il nostro dialogo s’imposta su una base di storia, c’è un accordo iniziale, una specie di tema musicale. Poi il viaggio comincia e i sensi si tendono e guidano il percorso che la mente segue. È sbagliato cercare un obiettivo ben definito, meglio lasciarsi andare come una vela spinta dalla brezza. A quel punto è la strada, l’incontro casuale, una porta chiusa, un cartello storto che suggeriscono l’itinerario da seguire e si comincia a suonare il jazz. Le immagini s’intrecciano alle parole, a volte spuntano ricordi, disegni di Pratt, frasi di Corto, uno specchio, una giostra. L’accordo iniziale risuona, poi arrivano le note nuove, la melodia cambia e tutto s’ingrana, morbido. Certe volte ci rendiamo conto a posteriori che il viaggio e la storia hanno tracciato un cerchio e la musica diventa armonia. È successo in Argentina e Cile, nell’ultimo viaggio. Guardando la cartina, alla fine del nostro percorso, avevamo tracciato un cerchio imperfetto. Non l’avevamo pianificato, ogni tappa ci ha guidato alla successiva, fra inconvenienti, scelte e casualità. Qualcuno ci ha detto che il canto di un uccello può essere un segnale per il viaggiatore, non è un suono, è la voce del bosco. La nota imprevista, il regalo del viaggio.

Nell’era di Internet, il viaggio si compie su uno schermo, gli itinerari sono matasse intrecciate da nodi e i luoghi eterotopie sospese tra il reale e l’immaginario. Come si colloca il vostro progetto nella realtà virtuale contemporanea? È davvero possibile annullare le distanze? Se è vero che il luogo è dato fisico, può essere definito anche come spazio di strutturazione dell’interazione sociale?

Nell’era di Internet è ancora più bello rompere le regole perché tutto sembra già detto, visto, possibile e programmabile. Si riesce a guardare un luogo attraverso Google Earth, trovare un albergo con pochi click del telefono, sapere la distanza fra un luogo e l’altro e la temperatura che troveremo a centinaia di chilometri. Tutto questo è vero e di grande comodità, ma se non si entra nella mentalità di cercare qualcosa di nuovo e inatteso si resta invischiati negli stereotipi, il viaggio lambisce la realtà e non s’impregna di odori e colori. Ci si sposta infilati in una scatola di certezze e tutto diventa un video già visto, un tentativo di riscontro sul posto dei simulacri di una realtà preconfezionata. Lo spostamento fisico non provoca cambiamenti in noi se non c’è apertura allo stupore, le verità accadono fuori dalle gabbie protettive. Per annullare le distanze è necessario annullare la nostra mentalità, sradicarsi, essere disponibili e recettivi al cambiamento.

I nostri Itinerari hanno un grande vantaggio, cercano connessioni con le storie di Corto Maltese, cercano Escondida, l’isola che non c’è, quindi non possono accontentarsi della realtà. Per nostra fortuna (e scelta) non dobbiamo documentare un paese, ma inventare una storia possibile e non bastano gli occhi che guardano, la macchina fotografica che documenta, un testo che descrive. È necessario calarsi in profondità, sciogliere i freni, scostare le tende che coprono una finestra, sporcarsi di polvere per calarsi nei vicoli secondari, ignorare le immagini romantiche e fasulle di un paesaggio, rompere le cartoline e seguire l’istinto, non lo stereotipo. Un esempio è meglio di una spiegazione.

Nel corso del nostro ultimo viaggio uno degli obiettivi era l’isola di Chiloé, in Cile. L’isola dello scrittore Francisco Coloane, dei vascelli fantasma e delle leggende vive di popoli sterminati. Puntavamo la costa occidentale, quella costellata da isole e scogli, quella dei tesori scomparsi fra vulcani scuri e fiordi umidi e verdi. Ma qualcuno ci aveva parlato di Cucao, un posto sperduto sulla costa del Pacifico. Quel giorno c’era un gran vento e sarebbe stato bello vedere cosa avrebbe combinato tutto quell’Oceano libero, quelle onde maestose che arrivavano dall’Asia dopo aver scavalcato l’Isola di Pasqua.

Quasi per magia ci siamo ritrovati in un altro mondo: sulla spiaggia rotolavano sassi tempestati da antiche concrezioni fossili che sembravano disegni, chiazze di sabbia rosso-mattone venivano setacciate da due cercatori d’oro e una strada si perdeva fra colline umide di nebbia e vapori del mare. C’era un’altra spiaggia laggiù, ancora più battuta dal vento, il sole stava calando e la strada diventava ancora più scoscesa e fangosa, bisognava sbrigarsi. La macchina slitta, s’infanga e si blocca mentre la notte è quasi arrivata. Ci sono 14 chilometri per tornare in paese. Il buio avvolge tutto, ogni rumore fa tendere i nervi, soprattutto il latrare di cani lontani. A metà strada una luce fioca, una casa, tre anziani ci accolgono, ci fanno mangiare del pane, dividono con noi un pesce insieme a scarne parole. Non c’è elettricità, siamo intorno alla stufa, fuori il vento grida forte. Raccontano che c’è qualcosa da vedere prima di quella spiaggia irraggiungibile. Domani.

Il luogo si chiama El Muelle del Alma, il Molo dell’Anima.

Una passerella di legno, un molo proteso verso l’infinito fra cielo e mare. Una leggenda Mapuche dice che le anime aspettavano lì la nave bianca di onde che li avrebbe portati oltre l’orizzonte, verso l’anima universale.

Un viaggio fuori dal tempo, dallo spazio, seguendo una deviazione, parlando intorno al fuoco, aggirando uno scoglio, lasciando l’acqua libera di andare.

Tanto anche se non è scritto da nessuna parte, là in fondo, da qualche parte, c’è il mare.

BookCity Milano 2016, Frigoriferi Milanesi.

Per la rivista letteraria Achab:

Gianni Berengo Gardin, Marco D’Anna, Cristina Mesturini, Marco Steiner.

Le fotografie sono copyright © Marco D’Anna.

Il sito web di Marco Steiner è www.marcosteiner.it

Il sito web di Marco D’Anna è www.marcodanna.ch/it

Il fare minimo. Conversazione con Guido Scarabottolo

Posted on 5 marzo 2017

di Cristina Mesturini. Pubblicato sulla rivista letteraria Achab, numero 5

Una laurea in architettura, dal 1973 socio dello studio Arcoquattro, attivo come grafico, ma, soprattutto, illustratore. Guido Scarabottolo collabora con le più grandi agenzie pubblicitarie, con la Rai, pubblica per i principali editori e varie testate, tra cui L’Internazionale, il Domenicale del Sole 24 Ore, il NewYorker e il New York Times. Dal 2002 direttore artistico presso l’editore Guanda, una collaborazione che si concluderà a fine anno [2015, ndr].

“Bau”, per gli amici – tre lettere soltanto – lavora tantissimo, eppure pare sia notoriamente pigro.

Mi accoglie nel suo studio milanese, dietro una facciata coperta d’edera che pare un bosco. Una personalità riservata, la voce bassa e il tono pacato fanno pensare alle sue immagini, dove nulla è superfluo e la ricerca sembra tesa al produrre il minor numero di segni possibile.

Illustrazioni minime, nella composizione così come nelle cromie: la linea è un filo che si sgomitola definendo le figure, rapida e continua, a tratti un po’ nervosa, sopra le campiture di colore. Ed è il colore, piatto e opaco, essenziale quanto ricercato, a creare uno spazio solido, attraverso accostamenti e contrasti insoliti: l’azzurro polvere e l’amaranto caldo, il giallo cromo e il freddo pistacchio, così puliti da sembrare serigrafati. Un sottile gioco di equilibri, che richiede più tempo per l’ideazione che non per la realizzazione: ecco, un attimo ed è fatto.

La sintesi, Guido, è parte centrale del tuo lavoro: un percorso del togliere. Ma davvero la comunicazione è più efficace quando è sintetica, si dice di più dicendo di meno?

Sì. Amo molto la sintesi. Non ho fatto studi accademici di disegno, il virtuosismo manuale non mi interessa e la mancanza di un’impostazione tradizionale mi permette di eludere le convenzioni. Amo i i disegni dei bambini, dei matti, di chi non sa disegnare. Perché sono liberi da certi stereotipi e hanno la capacità di trovare punti di vista inconsueti. I bambini con la loro mente nuova ci sorprendono sempre, visivamente come verbalmente.

La sintesi è anche un modo per evitare la raffigurazione descrittiva. Voglio lasciare spazio, non dire troppo, ma semplicemente suggerire, per dare a chi guarda la possibilità di immaginare ancora. Un’immagine ha sempre due autori: l’illustratore e il fruitore stesso, che partecipa alla creazione. Un’opera raggiunge la sua completezza solo con lo sguardo del lettore.

Come lavora l’illustratore all’interno della casa editrice?

Qual è il rapporto tra parola e immagine, quale il processo creativo che si innesca in relazione a un testo?

Il ritmo di lavoro è molto veloce, è necessario produrre una dozzina di copertine in un paio di settimane. Leggere tutti i libri è impossibile, ma anche inutile, addirittura dannoso.

Il rischio è quello di avere troppe informazioni, di diventare descrittivi, di non lasciare spazio al sogno. Mi limito a documentarmi con un breve sunto. Il non-sapere troppo può essere molto utile nella fase creativa, permette di liberarsi dalle indecisioni.

Le copertine. La sintesi è un tuo modo di vedere o una necessità comunicativa?

E quali sono i cambiamenti dettati dalle nuove tecnologie, quali le possibili aperture?

Ho sempre detto che la copertina deve arrivare a una sintesi segnaletica, per poter essere immediatamente identificabile e leggibile sullo scaffale della libreria. Ma le cose stanno rapidamente cambiando. Allo scaffale si sostituisce la vetrina virtuale del sito in rete, dove le copertine sono ridotte alla misura di un francobollo. Con le nuove tecnologie può accadere di tutto, la copertina potrà diventare semplicemente un’icona, un portale per poter accedere ad altro, non ci sono limiti. Dall’ebook più semplice a quello interattivo, al movie-book, tutte le possibilità sono aperte, e altre ancora. La funzione dell’immagine dovrà essere ripensata, in relazione ai nuovi media.

Nuovi mezzi significano anche contaminazioni tra linguaggi. L’immagine in movimento: ti sei mai interessato all’animazione? La vedi come una possibile strada da percorrere?

Sinceramente no. L’animazione ha tempi troppo lunghi per il mio modo di lavorare. Finirei per annoiarmi. Ho bisogno di essere rapido nelle mie realizzazioni, sono impaziente. E sono legato all’immagine statica. Mi sentirei più vicino alla fotografia, piuttosto.

I tuoi progetti futuri? C’è qualcosa in cantiere, qualcosa di nuovo che ti piacerebbe sperimentare?

Ho diversi progetti nel cassetto, tra cui, per esempio, la realizzazione di opere tridimensionali. Ma manca sempre il tempo per potermici dedicare. Spero di riuscire a farlo, prima o poi. E vorrei anche riposarmi, un poco.

(Ritratto di Marina Alessi)

Le illustrazioni sono tutte copyright © Guido Scarabottolo

Questo è il suo sito personale www.scarabottolo.com

Altre notizie su scarabottolo.tumblr.com

Cristina Mesturini

Cristina Mesturini

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.